あなたが今この記事を読んでいる、この数分間。

その時間は、TikTokの無限スクロールが奪えなかった時間であり、Netflixの「次のエピソードを再生」が掴み損ねた時間であり、あるいは本来とるべきだった睡眠から切り取られた時間かもしれない。

2025年、日本人の1日あたりのメディア接触時間は平均440分——約7時間半に達した。そして、携帯電話・スマートフォンは、テレビを初めて追い抜いた2022年から着実に接触時間を伸ばしていき2025年に165.1分/日、「テレビよりスマホ」が定着した。(博報堂DYメディアパートナーズ調査)

しかし、人間の可処分時間をめぐるこの争奪戦は、スマートフォンの登場ではじまったわけではない。

1日は24時間。テクノロジーがいかに進化しようと、この総量は1秒たりとも増えない。つまり、新しいメディアが人々の時間を獲得するたびに、必ず何かがその時間を失っている。この冷酷なゼロサムゲームは、100年以上前——新聞王たちがセンセーショナルな見出しで街角の人々の足を止めた時代から、すでにはじまっていた。

新聞からラジオへ。ラジオからテレビへ。テレビからインターネットへ。そしてスマートフォン、SNS、AIへ。

覇者は何度も入れ替わった。しかし、戦争の本質は一度も変わっていない。「いかにして、人間の注意を、より手軽に、より多く、より長く奪うか」。そしてその奪った注意を、いかに高い精度で広告主に売るか——。

これは、120年にわたるその全記録である。

音声で聞く(β版)

Phase 1: 活字の支配(1890s-1920s)— 新聞王たちの「見出し戦争」

ピューリッツァー vs ハースト——最初の「アテンション戦争」

1890年代のニューヨーク。この街で、人類史上初めての体系的な「注意の争奪戦」が幕を開けた。

主役は2人の新聞王である。ジョセフ・ピューリッツァーと、ウィリアム・ランドルフ・ハースト。

1883年、ハンガリー移民のピューリッツァーは経営不振の『ニューヨーク・ワールド』紙を買収した。彼が投入したのは、センセーショナルな犯罪記事、巨大な見出し活字、そして紙面を彩るイラストだった。価格は2セント。読者は爆発的に増えた。

12年後の1895年、カリフォルニアの鉱山王の息子ハーストが『ニューヨーク・ジャーナル』を買収し、ピューリッツァーに挑戦状を叩きつける。価格はさらに安い1セント。ここから、新聞史上最も激烈な部数戦争がはじまった。

両紙が読者を奪い合うために繰り出したのは、事実の正確さよりもセンセーショナリズムを極端に優先した紙面づくりだった。巨大な活字での恐怖を煽る見出し、虚偽のインタビュー、派手な多色刷りイラスト。両紙はリチャード・F・アウトコールトが描く人気漫画「イエロー・キッド」——黄色い寝巻きを着たスラム街の少年——の作者を金銭で引き抜き合った。この漫画にちなんで、後にこの手法は「イエロー・ジャーナリズム」と呼ばれるようになる。

1898年2月15日、キューバのハバナ港でアメリカの戦艦USSメイン号が爆発・沈没する事件が起きた。ハーストの『ジャーナル』は即座に「スペインの陰謀」と断定し、戦争を煽る見出しを連日掲げた。米西戦争が勃発すると、ハーストは自紙のトップに「How do you like the Journal’s war?(ジャーナル紙の戦争はいかがですか?)」と掲載したとされる。

この時代の新聞王たちが確立したのは、現代のクリックベイトの直接の祖先ともいえるビジネスモデルだった。「衝撃的な見出しで注意を引く → 読者が増える → 広告収入が増える」。人間の注意を集め、それを広告枠として換金する。アテンションエコノミーの基本構造は、120年以上前のニューヨークの路上ですでに完成していたのである。

同時期、安価なザラ紙に印刷された「ダイム・ノベル(10セント小説)」やパルプ・フィクション雑誌も大量に流通していた。アクション、探偵劇、西部劇——刺激的なコンテンツを武器に、数十万から百万部クラスの発行部数を記録。大衆の余暇時間を貪欲に吸い込んだ。新聞とパルプ雑誌は、読者の視覚と両手を完全に拘束することで、当時の可処分時間を独占していた。

だがこの独占は、やがてまったく新しいメディアによって打ち破られる。

Phase 2: 音声の革命(1920s-1950s)— ラジオが「ながら時間」を発明した

家庭に届いた、目に見えない侵入者

1920年11月2日、ピッツバーグのKDKA局がウォレン・G・ハーディングの大統領選開票結果を放送した――アメリカにおける商業ラジオ放送の幕開けである。

普及の速度は爆発的だった。1921年に全米でわずか5局だったラジオ局は、2年後には500局を超えた。1923年にわずか1%だった世帯普及率は、1930年に40%、1937年に75%、1939年には83%に達した。

日本でも1925年3月22日、東京放送局(現NHK)が仮送信所から初のラジオ本放送を行い、同年中に大阪・名古屋でも開局。ラジオは瞬く間にメディアの主役に躍り出た。

「50ドルの実験」——広告ビジネスの誕生

1922年8月28日。ニューヨークのWEAF局(AT&T所有)で、メディア史を変える小さな実験が行われた。クイーンズボロ社という不動産会社が、ジャクソンハイツのアパート「ホーソーンコート」を宣伝する約10分間の放送枠を購入したのだ。料金は50ドル。AT&Tはこれを「トール・ブロードキャスティング」と呼んだ。

世界初の組織的な有料ラジオCMである。

この「50ドルの実験」が開いた扉は巨大だった。番組ごとにスポンサーが付く「スポンサーシップモデル」が確立され、「放送時間=商品」という概念が明確になった。ラジオは新聞から莫大な広告収入を奪い取りはじめる。1932年、大恐慌のさなかにNBCは100万ドル、CBSは160万ドルの利益を計上した。世の中が不況で苦しんでいるとき、ラジオだけは繁栄していたのである。

「ながら聴取」という革命

ラジオがもたらした最大の革新は、テクノロジーそのものではない。「ながら聴取」という、まったく新しいメディア消費の形態を発明したことだ。

新聞を読むには、視覚と両手を完全に占有される。だがラジオは違う。食事中も、家事の最中も、休息中でも、人間の聴覚に静かに滑り込むことができた。ラジオは「目」を解放したのだ。これにより、それまでメディアが入り込めなかった時間——家事の時間、移動の時間——が、初めてメディアに占有されるようになった。

大恐慌の時代、この特性はさらに威力を発揮する。ラジオ受信機は1台約75ドル。一度買えば、あとは無限に無料のエンタテインメントが手に入る。1枚75セントのレコードを買うよりも、映画館に足を運ぶよりも、圧倒的に安い。家族全員が巨大な受信機の前に集まり、『アモス・アンド・アンディ』などの人気コメディ番組に耳を傾ける——ラジオの「ゴールデン・エイジ」が到来した。

そしてこの時代、もうひとつの重要な発明が生まれている。「ソープオペラ」——連続ドラマである。「次回はどうなるのか」という引きで聴取者を翌日も翌週もラジオの前に呼び戻す仕掛け。スポンサーとなった石鹸会社の名前から「ソープオペラ」と呼ばれるようになったこの形式は、テレビの連続ドラマ、Netflixの自動再生、TikTokの「もう1本だけ」に至るまで、120年間にわたって繰り返される「中毒性の設計」の原型だった。

ラジオが証明した「音声の魔力」

ラジオの影響力を象徴するエピソードがある。1938年10月30日、オーソン・ウェルズがH.G.ウェルズの小説『宇宙戦争』をラジオドラマとして放送した。ニュース速報の形式を巧みに模した演出に、一部のリスナーが本物の火星人襲来と勘違いし、警察や新聞社に電話が殺到したとされる。

政治の世界でも、フランクリン・D・ルーズベルト大統領が「炉辺談話」でラジオを通じて国民に直接語りかけ、日本では1945年の「玉音放送」が国民の行動を決定づけた。音声メディアは、活字では不可能だった「同時性」と「親密さ」で、人間の心理と注意力を深く支配することを証明したのである。

だが、音声の支配もまた、長くは続かなかった。「視覚」と「音声」を同時に奪うモンスターが、すでに家庭の居間に入り込もうとしていた。

Phase 3: テレビの支配(1950s-1990s)— 「一億総白痴化」とゴールデンタイムの支配

リビングルームの独裁者

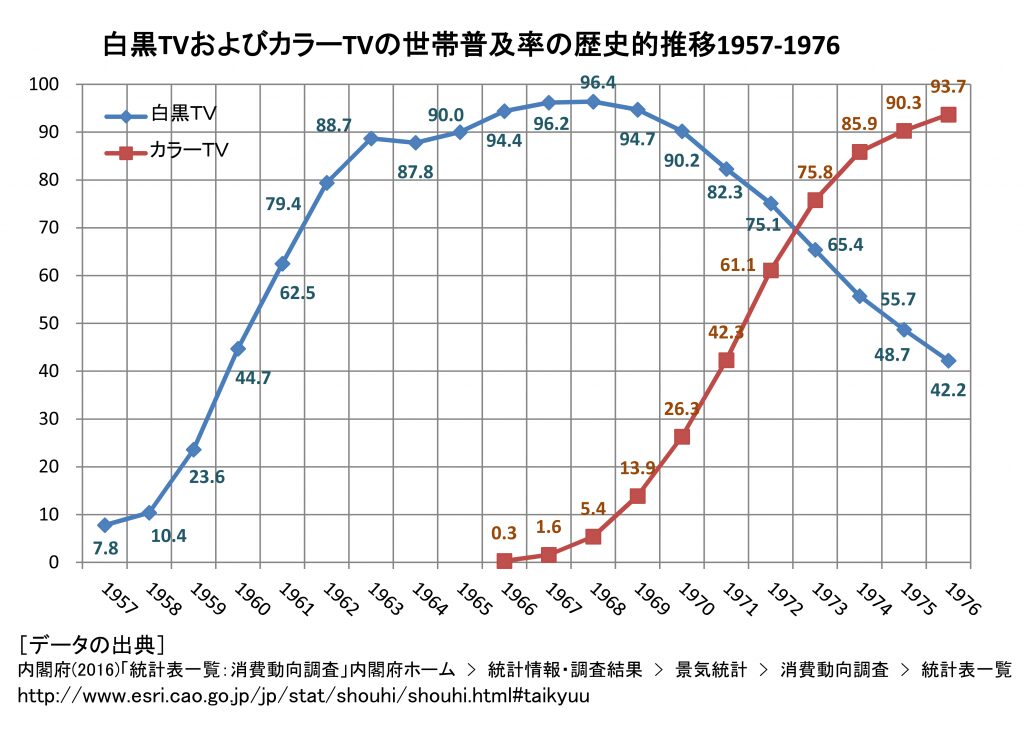

テレビの普及速度は、ラジオのそれすら凌駕した。

アメリカでは1946年時点でわずか6,000台だったテレビ受像機が、1951年には1,200万台に爆増。1959年末には約90%の世帯がテレビを所有し、1960年代末には95%に達した。

日本では1953年にNHKと日本テレビが放送を開始。力道山のプロレス中継に街頭テレビの前で群衆が熱狂し、1959年の皇太子・美智子妃のご成婚パレード中継、そして1964年の東京オリンピックを契機に爆発的に普及した。1965年には白黒テレビの世帯普及率が9割を超え、テレビは「お茶の間」の主役として国民的メディアの地位を確立する。

テレビが他のメディアと決定的に異なっていたのは、「受動的消費」の究極形であったことだ。ソファに座り、リモコンを握るだけで、次々と刺激的な映像が網膜に飛び込んでくる。新聞のように文字を追う知的エネルギーも、ラジオのように想像力を働かせる必要もない。この圧倒的な「手軽さ」が、テレビを半世紀にわたる覇者に押し上げた。

「広大な荒野」と「一億総白痴化」

しかし、この受動性に対する批判は早くから存在した。

1957年、日本の社会評論家・大宅壮一が『週刊東京』のコラムにこう書いた。

「テレビに至っては、紙芝居同様、否、紙芝居以下の白痴番組が毎日ずらりと列んでいる。ラジオ、テレビという最も進歩したマスコミ機関によって、『一億白痴化運動』が展開されていると言って好い」

のちに松本清張が「総」を加え、「一億総白痴化」として流行語になった。

同じ時期、海の向こうのアメリカでも同様の批判が起きていた。1961年5月9日、FCC(連邦通信委員会)委員長ニュートン・ミノウが全米放送協会での演説でこう述べた。

“When television is good, nothing—not the theater, not the magazines or newspapers—nothing is better. But when television is bad, nothing is worse. … I can assure you that what you will observe is a vast wasteland.”

(テレビが良い時、演劇も、雑誌も、新聞も、テレビに勝るものはない。だがテレビが悪い時、これほどひどいものもない。……皆さんが目にするのは「広大な荒野(vast wasteland)」に他ならないだろう)

日本では「一億総白痴化」、アメリカでは「広大な荒野」。大陸をまたいで、ほぼ同時期に同じ批判が噴出したのは偶然ではない。テレビの圧倒的な時間占有力が、社会に危機感を抱かせるほどのものだったことの証左である。

ゴールデンタイム——「国民の夜」を商品にした

批判とは裏腹に、テレビ局は夜7時から10時までの「ゴールデンタイム」——国民の可処分時間が最も集中する時間帯——の争奪戦を繰り広げた。

この争奪戦を支えたのが、ニールセン・レーティングに代表される視聴率調査システムである。ニールセンが1949年からテレビの視聴率測定を開始したことで、人間の注意は「視聴率1%=何百万人の目」として定量化され、「30秒のCM枠=数百万ドル」という明確な金融商品に変換された。スーパーボウルのハーフタイムCMに天文学的な金額が支払われるようになったのは、この仕組みの到達点である。

テレビが獲得した膨大な時間は、当然ながら他のメディアから奪い取ったものだった。映画館への客足は遠のき、新聞の「翌朝確認する」役割は後退し、ラジオのドラマ番組やバラエティ番組は視聴者をテレビに奪われた。

1954年にはアメリカで「TVディナー(1つのトレイにメイン、野菜、主食がセットされ、電子レンジやオーブンで温めるだけで食べられる、アメリカ発祥の1食完結型冷凍食品)」が発明され、テレビを見ながら食事する文化が定着する。テレビは「夜の可処分時間」の完全なる支配者となったのだ。

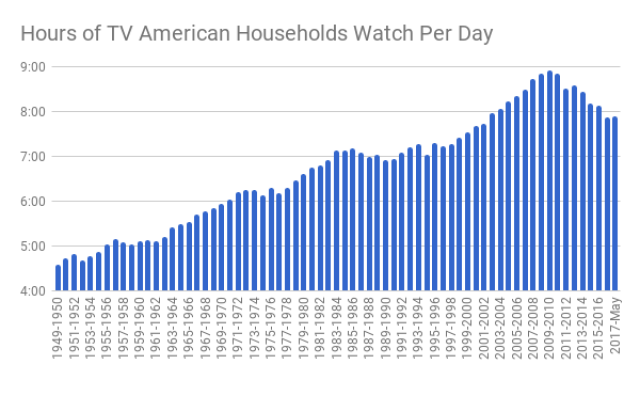

テレビ視聴の「意外なピーク」

テレビ視聴のピークが2009-10年だったと言うと、多くの人は驚くだろう。インターネットもスマートフォンもすでに存在していた時代である。

しかしニールセンのデータは明確だ。2009-10年、アメリカの世帯テレビ視聴時間は1日あたり8時間55分という史上最高値を記録した。個人ベースでも4時間49分。ケーブルテレビの多チャンネル化が視聴の選択肢を増やし、テレビの前にいる時間はむしろ増加していたのだ。

この事実は、メディアの交代劇が「一夜にして起きる革命」ではなく、「ゆっくりと進行する浸食」であることを示している。テレビの衰退は突然ではなく、2010年代に入ってから——スマートフォンとストリーミングの二重の侵攻によって——徐々に、しかし確実に進行していく。

Phase 4: インターネットの分散(1990s-2005)— 「能動的選択」への移行

「情報の豊かさは、注意の貧困を生む」

テレビが視聴率という名の商品で繁栄を謳歌していた時代、一人の経済学者が決定的な予言を残していた。

1971年、ハーバート・A・サイモン(後のノーベル経済学賞受賞者)は論文「Designing Organizations for an Information-Rich World」の中でこう書いた。

“In an information-rich world, the wealth of information means a dearth of something else: a scarcity of whatever it is that information consumes. What information consumes is rather obvious: it consumes the attention of its recipients. Hence a wealth of information creates a poverty of attention.” p40より

(情報が豊かな世界では、情報の豊かさは別の何かの希少性を意味する。すなわち、情報が消費するもの——受け手の注意——の希少性である。情報の豊かさは注意の貧困を生み出す)

「アテンションエコノミー(注意経済)」という概念の事実上の誕生である。この言葉が広く知られるようになるのは、1997年にマイケル・ゴールドハーバーがWired誌に寄稿してからだが、サイモンの洞察の正しさが証明されるには、インターネットの爆発を待たなければならなかった。

ポータル戦争——「インターネットの玄関口」を奪え

1990年代後半から2000年代初頭にかけて、Yahoo!、AOL(America Online)、The Microsoft Networkといった巨大ポータルサイトが「インターネットの入り口」として台頭した。テレビのゴールデンタイムを直接的に狙い、ユーザーがオンラインで最初に訪れるページの座を争ったのである。

Yahoo!は2000年、1日平均6億2,500万ページビュー、月間ユニークユーザー1億4,500万人超を記録した。AOLの接続音に続く「You’ve Got Mail(メールが届いています)」の声は時代の文化的アイコンとなった。この「通知→行動」の構造は、のちのプッシュ通知の原型でもある。

人々は「与えられた番組を見る」受動的な姿勢から、自らの意思で情報を検索しリンクを辿る「ネットサーフィン」という能動的な行動へと移行しはじめた。テレビが独占してきた「受動的な夜の時間」の構造に、根本的な地殻変動が起きていたのだ。

→ 検索エンジンの歴史——AltaVista、Yahoo!は死んだ。次はGoogleか?

日本の「ガラパゴス的先行」——iモードと掲示板文化

このフェーズにおいて、日本は世界に先駆けて独自の進化を遂げている。

1999年2月、NTTドコモが開始した「iモード」は、わずか1年で500万加入、2003年10月には4,000万加入者に到達した。着メロのダウンロード、モバイルメール、ニュースの閲覧——携帯電話で常時インターネットに接続しコンテンツを消費するという、現代のスマートフォンの行動様式の原型を、日本は世界に先駆けて作り上げていた。

同時期の1999年、匿名掲示板「2ちゃんねる」が開設される。2000年代中盤には1日250万投稿、月間1,000万人が利用する「日本最大のオンライン掲示板」に成長した。2004年にはSNSの先駆けとなる「mixi」も誕生している。

ここで起きていたのは、メディア史における静かな革命だった。プロのクリエイターが制作したコンテンツ(マスメディア)ではなく、一般ユーザーが生成したコンテンツ(UGC:ユーザー生成コンテンツ)が、他のユーザーの可処分時間を奪うという新しい力学の誕生である。

Forresterの2010年調査では、米国世帯のテレビ視聴時間とインターネット利用時間が初めて同水準の週13時間で並んだと報告されている。テレビの独裁は、インターネットによって「多数の選択肢のひとつ」へと相対化されつつあった。

Phase 5: SNS・スマホの侵食(2005-2015)— 「隙間時間の消滅」と中毒性の設計

ポケットの中の「時間泥棒」

2007年1月。スティーブ・ジョブズがiPhoneを世界に向けて発表した瞬間、メディアの戦場は根本から変わった。

テレビは居間に、パソコンはデスクに固定されていた。しかしスマートフォンは、24時間365日、ユーザーのポケットの中にある。通勤電車の中、トイレの中、ベッドの中——あらゆる生活時間に直接アクセスするためのポータルが、すべての人間の手のひらに収まったのだ。

2010年頃に世界で約20%だったスマートフォンの所有率は、2023年末には約80%に達した。利用時間も急拡大し、グローバル平均で2014年の1日約1時間半から、2020年代には約4時間台にまで膨張している。

しかし、スマートフォン自体は「時間を奪う装置」ではない。真の「時間泥棒」は、その上で動くアプリケーション——とりわけSNSの中に、意図的に設計されていた。

→ 携帯電話・スマホの競争歴史——Motorola、Nokia、BlackBerry、そしてApple。次は誰か

「いいね」ボタン——ドーパミンの罠

2009年、Facebookに「いいね(Like)」ボタンが導入された。

![]()

一見、無害な機能である。しかしこの小さなボタンは、人間の社会的承認欲求を刺激し、脳内にドーパミンを分泌させる極めて強力な「フィードバック・ループ」を生み出した。投稿する。いいねが付く。快感を得る。もっと投稿する。もっといいねが欲しくなる——。

このループがどれほど意図的に設計されたものだったか。その証言は、設計者たち自身の口から語られている。

2017年11月9日、Facebook初代社長のショーン・パーカーがAxiosのイベントで衝撃的な告白を行った。

「Facebookを含むこれらのアプリケーション構築の思考プロセスは……『いかにしてユーザーの時間と意識的な注意を可能な限り多く消費するか?』が全てだった」

「少しずつドーパミンのヒットを与える必要がある。誰かがあなたの写真やポストにいいねやコメントをしてくれるから」

「それは社会的承認のフィードバックループだ……まさにハッカーである私のような人間が思いつくものだ。人間の心理の脆弱性を利用しているのだから」

「それが子どもの脳にどんな影響を与えているか、神のみぞ知る」

Axios ― Sean Parker unloads on Facebook: “God only knows what it’s doing to our children’s brains”

無限スクロール——「やめ時」を消した男

2006年頃、インターフェースデザイナーのエイザ・ラスキンが「無限スクロール」を発明した。

それまでのウェブページには「次のページへ」というボタンがあった。ページの終わりは、ユーザーが「コンテンツの世界」から「ナビゲーションの世界」に引き戻される瞬間——つまり消費を停止する「摩擦」だった。無限スクロールは、この摩擦を完全に取り除いた。ユーザーは、ただ指を動かし続けるだけで、際限なくコンテンツが供給される。

ラスキン自身の言葉を借りれば、「ユーザーにさらなるコンテンツを要求させるな。ただ、与え続ければいいのだ」。

この設計は、行動心理学のB.F.スキナーが発見した「変動比率スケジュール」——報酬のタイミングをランダムにすることで最も強い行動維持を生み出す仕組み——と同じ原理で動いている。次にスクロールしたとき、面白い投稿が出てくるかもしれないし、出てこないかもしれない。この予測不能性が、スロットマシンと同じ中毒性を生む。

元Googleのデザイン倫理担当者トリスタン・ハリスは、この構造を「ポケットの中のスロットマシン」と呼んだ。

ラスキン自身も後年、深い後悔を表明している。「砂糖をフードに混ぜたようなもの。少量で人をハマらせ、止め時を奪った」と。

「睡眠が我々の競合だ」

2009年にAppleがiOS向けプッシュ通知サービスを導入したことで、アプリは画面を見ていないユーザーにすら「注意の割り込み」を強制できるようになった。

ある研究では、通知を受け取った人が「次の1時間以内にアプリを開く確率は3.5倍」になると報告されている。通知は、人間のポケットの中から絶え間なく「こっちを見ろ」と囁き続ける装置なのだ。

この時代の到達点を象徴する発言が、Netflix CEOリード・ヘイスティングスの口から出た。2017年11月、Summit LAでの講演でこう語っている。

「本当に見たい番組や映画があると、夜遅くまで起きてしまう。だから我々は実際に睡眠と競争している。そして我々が勝っている!」 Fast Company

他のメディアとの競争ではない。人間の生理的限界である睡眠時間すらも、奪うべきターゲットとして公言される時代が来たのである。

Phase 6: アルゴリズムの支配(2015-2022)— 「集中力の崩壊」とアテンションの極小化

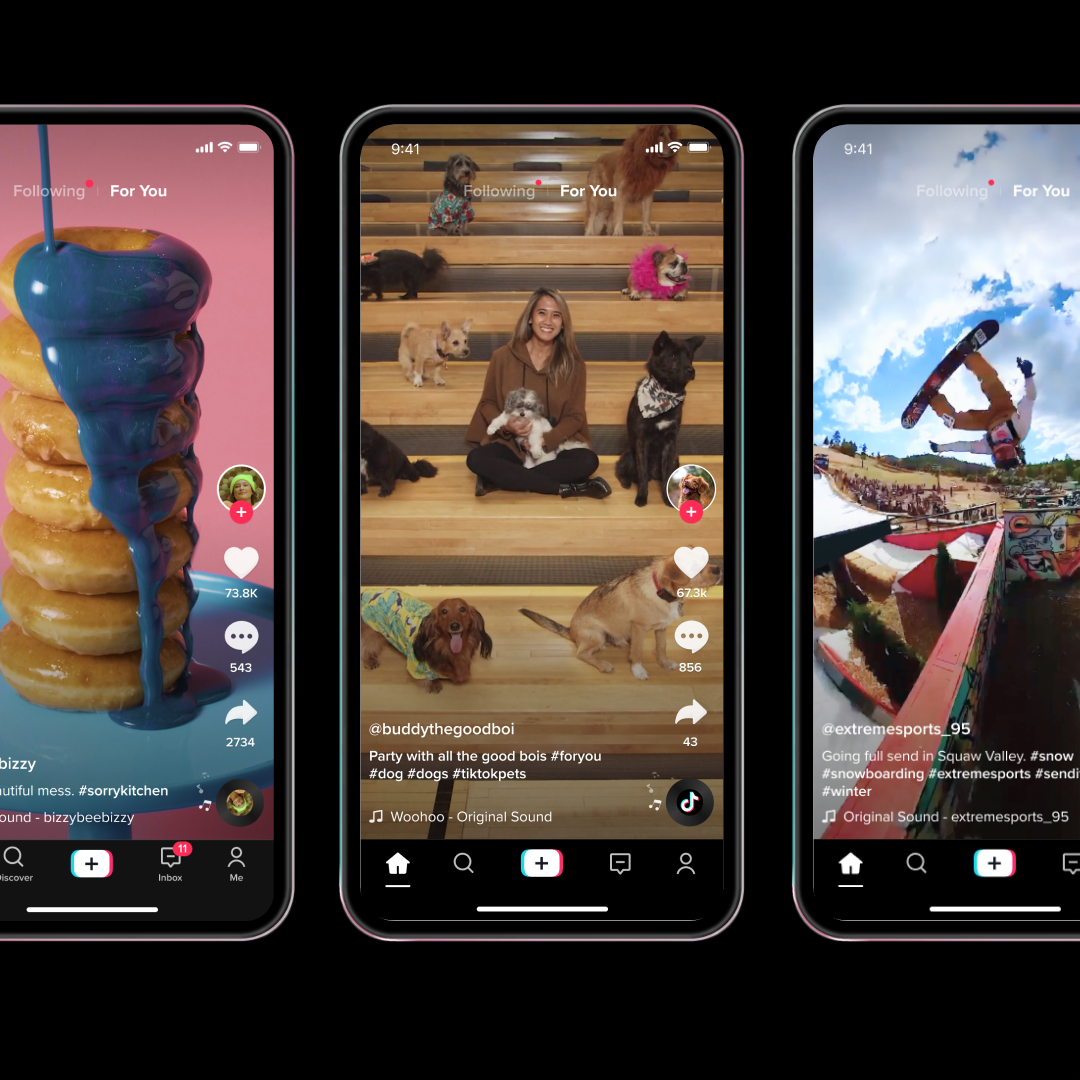

TikTok——「選ぶ」必要すら消した

SNSが隙間時間を制圧したあと、次の覇者はさらに根本的な「摩擦」を消し去った。

2016年、中国で「抖音(Douyin)」がローンチ。2017年に海外版「TikTok」として国際展開し、2018年にMusical.lyを統合して一気にグローバル化した。2021年には月間アクティブユーザー10億人を突破。

TikTokの革新性は、コンテンツの質ではなく「配信の仕組み」にあった。従来のSNSでは、ユーザーは自らフォローするアカウントを選び、そのアカウントの投稿を見ていた。TikTokの「For You」フィードは、この「選ぶ」という行為すら不要にした。ユーザーの視聴完了率、スワイプの速度、いいね、シェアといった無意識の行動データをアルゴリズムが解析し、「あなたが見たいもの」を秒単位で次々と提示する。ユーザーは何も考えず、ただ画面を見続けるだけでいい。

その結果、TikTokの1日あたり平均利用時間は年々増加した。

| 年 | 世界平均・利用時間 |

|---|---|

| 2019年 | 約27分 |

| 2020年 | 約40分 |

| 2021年 | 約45分 |

| 2022年 | 約50分 |

| 2023年 | 約55分 |

| 2024年 | 約58分 |

| 2025年 | 約1時間30分 |

起動回数は1日平均19回、セッションあたり約10分。つまりユーザーは、1日に19回もこのアプリに引き戻され、そのたびに10分間をアルゴリズムに差し出しているのだ。

アテンションの「粒度」が消滅点に近づいている

120年のメディア史を俯瞰すると、メディアが要求する「注意の単位」が一貫して小さくなっていることがわかる。

新聞は、朝夕刊をじっくり読むために30分から1時間の連続した集中力を要求した。ラジオは数時間のBGM的な薄い注意。テレビは30分〜1時間の番組単位。YouTubeの動画は10分前後。そしてTikTokの15秒〜3分——。

この極小化を「人間の集中力が低下した」と嘆く向きがある。2015年にMicrosoftが「現代人のアテンションスパンは8秒で、金魚(9秒)よりも短い」とする調査を発表し、世界中のメディアがセンセーショナルに拡散した。しかし、この「8秒」は査読付きの学術論文に基づくものではなく、出所不明のデータに依拠した統計的神話である——このことは複数の専門家や検証記事によって確認されている。

では「8秒」が嘘なら、問題はないのか。そう単純な話でもない。

確かに、コンテンツが無限に供給される現代において、人間は最初の数秒で「自分の時間を投資する価値があるか」を瞬時に判断する「心理的フィルター」を獲得した。集中力が8秒に縮んだのではなく、つまらないコンテンツを即座に切り捨てる選別能力が鍛えられたのだ。

しかし問題は、その「フィルター」の判断基準がどこに寄っているか、である。数秒で切り捨てられないコンテンツとは何か——それは「深く考える価値があるもの」ではなく、「瞬間的に刺激が強いもの」だ。派手なビジュアル、感情を煽るテキスト、冒頭0.5秒のフック。フィルターをすり抜けるために、コンテンツ側がますます刺激を先鋭化させ、それに応じてフィルターもさらに刺激に最適化される。人間が「鍛えられた」のではない。プラットフォームが作り出した環境に「適応させられた」というほうが正確だろう。

その結果、じっくり読む長文記事、複雑な議論、静かに味わう映画といった「低刺激だが本質的に価値のある体験」は、フィルターの最初の数秒で真っ先に切り捨てられやすくなる。集中力が消えたわけではない。しかし、集中力の「向かう先」が、アルゴリズムとフィルターの共犯関係によって、静かに書き換えられている。

「人間の集中力が8秒になった」は間違いだ。だが「だから大丈夫」でもない。問題の形が変わっただけなのである。

追随者たち——すべてがTikTokになる

TikTokの成功を前に、既存プラットフォームは総追随に走った。Instagramは2020年8月に「Reels」を、YouTubeは2020年後半から「Shorts」を展開。2023年にはYouTube Shortsは1日700億ビューに達したと報じられている。アテンションエコノミーは全面的な「短尺動画戦争」に突入した。

デジタルウェルビーイングと「後追いの規制」

2018年6月、AppleはiOS 12で「スクリーンタイム」機能を導入した。ユーザーが自分のスマートフォン利用時間を可視化し、制限を設定できる仕組みである。Apple CEOのティム・クック自身も「もし画面を見る時間が、人の目を見る時間より長いなら、それは間違っている」と語った。

中国はさらに踏み込んだ。2021年8月、未成年のオンラインゲームは金曜・土曜・日曜と祝日の20〜21時のみ、週合計3時間に制限する規制を導入。同年9月には中国版TikTok(Douyin)も14歳未満は1日40分に制限された。

2020年9月には、Netflixドキュメンタリー『The Social Dilemma(監視資本主義)』が配信開始。元Googleのトリスタン・ハリスらの証言を通じて、ソーシャルメディアのビジネスモデルが民主主義と精神保健を侵食している事実が世界的な議論を巻き起こした。

しかし、規制は常にイノベーションの後追いである。強力な心理的ハックがすでに数十億人の習慣を形成した後で、スクリーンタイム機能を追加したところで——それは「砂糖を大量に売った後で、カロリー表示を義務化する」ようなものだ。

Phase 7: AIの時代へ(2022-現在)— 「注意すら不要になる」時代へ

「検索して読む」時間が、消える

2022年11月30日、OpenAIがChatGPTを公開した。2023年1月には推定1億MAU(月間アクティブユーザー)に到達し、「史上最速で1億ユーザーに到達したサービス」と報じられた。2025年12月には週間アクティブユーザーが9億人に達したとされる。※The Information

ChatGPTが引き起こした行動変化は、これまでのメディア交代とは本質的に異なる。

新聞からラジオへ、ラジオからテレビへ、テレビからスマホへ——これまでの交代劇は、すべて「人間の時間をより多く、より長く奪う」方向に動いていた。しかしAIは、初めて「時間を使う必要自体を消滅させる」可能性を持っている。

かつて人は「知りたいことがある」とき、Googleで検索し、複数のリンクを開き、記事を読み比べ、自分で情報を統合していた。この一連の行為に10分、20分、ときには数時間を費やしていた。ChatGPTに同じ質問をすれば、数秒で回答が返る。「検索して読む」という行為そのものが短絡される。

これは120年のメディア史において、初めて「時間を奪う」のではなく「時間を返す」方向のベクトルを持つテクノロジーの出現を意味している。

→ ブラウザ競争の歴史 ——Netscape、Microsoft、Google。30年で3回入れ替わった覇権の構造

しかし「返された時間」は、本当に人間に還るのか

楽観的に見れば、AIによって節約された時間は、人間がより創造的な活動や対人関係に使えるようになるはずだ。

しかし、120年のアテンションエコノミーの歴史は、その楽観論を容易には許さない。

AI検索エンジンのPerplexityは、すでに「Sponsored Questions」という広告モデルの実験を開始している。質問はスポンサーが提供するが、回答自体は広告主が決定しないという方針を掲げてはいるが、「注意の換金」が検索結果ページからAI回答の画面へと移植されはじめていることは間違いない。※Perplexityブログ

Meta(旧Facebook)もまた戦略を転換し、AIキャラクターとの終わりのない会話機能を通じて、新たなエンゲージメントの創出を狙っている。AIが節約した時間は、AIが生成するエンターテインメントによって再び埋め尽くされるよう設計される——これがプラットフォーマーの資本主義的構造における必然なのかもしれない。

「次の時間の器」は現れるか

スマートフォンに次ぐ「時間の器」として期待された空間コンピューティングデバイスは、現時点では苦戦している。Apple Vision Proは2024年に約40万台を出荷したものの、価格の高さと装着の「摩擦」が障壁となり、2025年第4四半期の出荷台数は約4万5,000台と推定されている。広告投資も95%削減されたと報じられている。※Financial Times

これは象徴的だ。120年の歴史が証明してきたのは、「摩擦が低いメディアが勝つ」という法則である。新聞より手軽なラジオ、ラジオより受動的なテレビ、テレビより携帯性の高いスマホ。摩擦の低下が覇権交代の原動力だった。Apple Vision Proの重さとセットアップの手間は、この法則に真っ向から反している。

眼鏡と同等の軽さのARデバイスが実現したとき——現実世界の視界すべてに広告とコンテンツが重畳される時代が来るのかもしれない。それは「スクリーンを見ていない時間」すらも収奪される、究極のアテンション戦争の幕開けとなるだろう。

構造分析: なぜ覇者は入れ替わるのか

ここまでの120年史を振り返ると、メディアの覇権交代にはいくつかの明確なパターンが浮かび上がる。

パターン1: 摩擦の法則——「より手軽に奪う」

新しいメディアが古いメディアから時間を奪う際、共通しているのは「摩擦の排除」である。

新聞は能動的に文字を追い、想像力を働かせる必要があった。ラジオは目を解放したが、聴覚を占有した。テレビは受動的に映像を浴びるだけの手軽さを提供したが、「番組表」という時間の拘束と「居間」という空間の拘束が残っていた。スマートフォンはこの空間的・時間的摩擦を破壊した。TikTokは「検索する・選ぶ」という認知的摩擦をアルゴリズムが排除した。そしてAIは「情報を探して読む」という知的労働の摩擦を排除しようとしている。

摩擦が低ければ低いほど、人間の時間は容易に奪われる。これが120年間変わらない法則だ。

パターン2: 注意の粒度——「秒」の時代へ

メディアが要求する「注意の単位」は120年間、一貫して細分化されてきた。

新聞の30分。テレビの30分番組。YouTubeの10分動画。TikTokの15秒。そしてAIの「即時回答」——。この流れの中で、コンテンツ制作者にとっての「最初の数秒」の重要性は極限にまで高まっている。

そして注意の粒度が細かくなるほど、プラットフォーム側は広告を差し込む「回数」を増やせる。新聞の紙面広告は1日に1回しか目に触れないが、TikTokのフィードでは15秒おきに広告を挿入できる。粒度の細分化は、単なるコンテンツのトレンドではなく、広告ビジネスの構造的要請でもあるのだ。

パターン3: 広告の進化——「注意」を売る精度が上がり続ける

アテンションエコノミーにおける真の顧客はユーザーではなく「広告主」だ。覇者が入れ替わる根本的な理由は、「人間の注意をより高い精度で広告主に換金できるシステム」を構築したメディアが勝つからである。

新聞は部数を「束」で売った。ラジオは時間を売り、テレビは視聴率という精緻な指標で「何人が見ているか」を数値化した。インターネットはクリック単位で「行動した人」に課金するモデルを確立し、SNSは個人の行動データに基づくパーソナライズ広告で精度をさらに引き上げた。

この広告費の流れが、メディアの覇権交代を最も正確に映し出している。日本の電通推定では、2024年のインターネット広告費は3兆6,517億円(前年比109.6%)で、総広告費の47.6%を占めた。新聞広告費は3,417億円で前年比マイナス。

「企業が広告費をどこに投じているか」は、「人間の注意がどこにあると企業が判断しているか」の最も信頼できる指標である。その矢印は、120年間にわたって一貫して「より新しい、より手軽なメディア」の方向を指し続けている。

次に「奪われる」のは何か

120年にわたるアテンションエコノミーの歴史を俯瞰して見えてくるのは、覇者が入れ替わるたびに繰り返されてきた一つの事実である。

「より手軽に、より細かく、より心理的死角を突いて」人間の時間を奪うシステムが、常に勝ってきた。

新聞の数十分は、テレビの番組単位に切り分けられ、SNSの数分間に細分化され、TikTokの数秒間へと圧縮された。奪う側の手口は、センセーショナルな見出しからソープオペラの引き、ゴールデンタイムの編成表、「いいね」のドーパミン・ループ、無限スクロール、そして「For You」アルゴリズムへと——120年かけて恐ろしく洗練されてきた。

2022年以降の生成AIの台頭は、この120年の潮流に対する、初めての「逆流」に見える。AIは「時間を奪う」のではなく「時間を節約させる」テクノロジーとして登場した。検索し、読み比べ、要約する時間を短絡してくれる。ユーザーは「時間を返される」かもしれない。

しかし、過去の覇権交代が教えてくれることがある。ラジオが新聞の時間を奪ったとき、人々は「自由な時間が増えた」わけではなかった。テレビがラジオのドラマを奪ったとき、人々はその時間を散歩に使ったわけではなかった。新しいメディアが古いメディアから奪った時間は、例外なく、新しいメディア自身が飲み込んだ。

AIが生み出す「新しい空白の時間」も、おそらく同じ運命を辿る。その空白は、AIが生成する無限のパーソナライズされたコンテンツ、AIキャラクターとの終わりのない会話、あるいはまだ我々が想像もしていない何かによって、即座に埋め尽くされるだろう。

1971年、ハーバート・サイモンはこう書いた。「情報の豊かさは注意の貧困を生む」。

それから半世紀以上が経った今、「注意の貧困」は加速の一途を辿っている。AIが情報の豊かさをさらに爆発的に増大させるとき、私たちの注意はいったいどこまで希薄化していくのだろうか。

あなたの24時間は、すでに奪われている。

この冷厳な事実を「構造」として認識することが、次なるアテンション戦争において、人間が自分自身の時間を守るための第一歩となる。

参考情報

本記事の執筆にあたり以下の情報源を参照しました。

Phase 1: 活字の支配(1890s-1920s)

- History of American newspapers — Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_American_newspapers - Antebellum American Newspapers: Statistics — University of Illinois Library

https://guides.library.illinois.edu/antebellum-american-newspapers/stats - Historic Newspapers By The Numbers — USC Upstate

https://uscupstate.libguides.com/HistoricNewspapers/ByTheNumbers - Yellow Journalism — Annenberg Classroom

https://www.annenbergclassroom.org/glossary_term/yellow-journalism/ - U.S. Diplomacy and Yellow Journalism, 1895–1898 — Office of the Historian

https://history.state.gov/milestones/1866-1898/yellow-journalism - Yellow Journalism — EBSCO Research Starters

https://www.ebsco.com/research-starters/communication-and-mass-media/yellow-journalism - Dime Novel & Story Paper Collection — Duke University Libraries

https://guides.library.duke.edu/c.php?g=480747&p=3321106 - Magazines in the Twentieth Century — Modernist Journals Project

https://modjourn.org/wp-content/uploads/1956/01/magazines-twentieth-century.pdf - Pulp Magazines — EBSCO Research Starters

https://www.ebsco.com/research-starters/literature-and-writing/pulp-magazines - An Informal History of the Pulp Magazine — Ron Goulart

https://s3.us-west-1.wasabisys.com/luminist/EB/G/Goulart%20-%20Informal%20History%20of%20the%20Pulp%20Magazine.pdf - Hard-Boiled Detective Fiction, Working-Class Consumers, and Pulp Magazines — Digital Commons @ Colby

https://digitalcommons.colby.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3269&context=cq

Phase 2: 音声の革命(1920s-1950s)

- Radio in the United States — Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_in_the_United_States - First Radio Commercial Hit Airwaves 90 Years Ago — NPR

https://www.npr.org/2012/08/29/160265990/first-radio-commercial-hit-airwaves-90-years-ago - Making Radio Pay: Toll Broadcasting and the First Ad on the Airwaves — Saturday Evening Post

https://www.saturdayeveningpost.com/2024/08/making-radio-pay-toll-broadcasting-and-the-first-ad-on-the-airwaves/ - The History of Broadcasting in Japan — NHK / World Radio History

https://www.worldradiohistory.com/BOOKSHELF-ARH/History/The-History-of-Broadcasting-In-Japan-NHK-1967.pdf - 1925-1930: First Japan-Made Radio — Sharp Corporation

https://global.sharp/corporate/info/his/h_company/1925_1930/index.html - Tokyo 1925: The Birth of Radio — Old Photos Japan

https://oldphotosjapan.substack.com/p/tokyo-1925-the-birth-of-radio - The Infamous “War of the Worlds” Radio Broadcast Was a Magnificent Fluke — Smithsonian Magazine

https://www.smithsonianmag.com/history/infamous-war-worlds-radio-broadcast-was-magnificent-fluke-180955180/ - War of the Worlds: Behind the Panic — National Geographic

https://www.nationalgeographic.com/science/article/war-of-the-worlds-behind-the-panic - Radio Remains Relevant Over a Century After Its Invention — European CEO

https://www.europeanceo.com/lifestyle/radio-remains-relevant-over-a-century-after-its-invention/ - The Evolution of Radio — Texas A&M University System

https://odp.library.tamu.edu/mediacommunication2e/chapter/the-evolution-of-radio/

Phase 3: テレビの専制(1950s-1990s)

- Television in the United States — Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Television_in_the_United_States - 1950s Television — WGBH

https://lsintspl3.wgbh.org/en-us/lesson/1950s/9 - When Did TV Watching Peak? — The Atlantic

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/05/when-did-tv-watching-peak/561464/ - 一億総白痴化 — Wikipedia(日本語)

https://ja.wikipedia.org/wiki/一億総白痴化 - 大宅壮一「一億白痴化」 — withnews

https://withnews.jp/article/f0230309001qq000000000000000W03510101qq000025563A - Television and the Public Interest (Newton Minow) — Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Television_and_the_Public_Interest - The Vast Wasteland — Cambridge University Press

https://www.cambridge.org/core/books/mind-of-the-censor-and-the-eye-of-the-beholder/vast-wasteland/B9A8D043AF35E320069DC2E3A98A9F6C - Newton N. Minow’s “Vast Wasteland”: Rhetoric of the End of the Golden Age of Television — ResearchGate

https://www.researchgate.net/publication/361829145_Newton_N_Minow’s_Vast_Wasteland_Rhetoric_of_the_end_of_the_golden_age_of_television - The Generation Gap in TV Consumption — Statista

https://www.statista.com/chart/15224/daily-tv-consumption-by-us-adults/ - Nielsen 2000 Report on Television — World Radio History

https://www.worldradiohistory.com/Archive-Ratings-Documents/Nielsen-2000-Report-on-Television.pdf - Tracking the Evolution of Global TV Viewing — Nielsen

https://www.nielsen.com/insights/2021/tracking-the-evolution-of-global-tv-viewing/ - NHK Corporate Info

https://www.nhk.or.jp/corporateinfo/corporate_overview/ - Revisiting “Old School” Media: Why Broadcast TV and Radio Still Matter — Medium

https://medium.com/@jkulovsek/revisiting-old-school-media-why-broadcast-tv-and-radio-still-matter-in-a-digital-first-world-a1cbc3f1efb5

Phase 4: インターネットの分散(1990s-2005)

- Internet Users Statistics — Global Policy Forum

https://archive.globalpolicy.org/component/content/article/109-tables-and-charts/27519-internet-users.html - Global Internet Usage — Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Internet_usage - NTT DoCoMo i-Mode Press Release (2003)

https://www.docomo.ne.jp/english/info/media_center/pr/2003/001115.html - The Mobile Internet and Technology Innovation: Lessons from Japan — Wharton

https://mackinstitute.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2013/01/2003_2004___Schmidt__Terry___The_Mobile_Internet_and_Technolgy_Innovation_Lessons_from_Japan.pdf - Americans Spend As Much Time Online As Watching TV — Adweek / Forrester

https://www.adweek.com/performance-marketing/forrester-time-spent-internet-equal-tv-104018/

Phase 5: SNS・スマホの侵食(2005-2015)

- Smartphone Usage Statistics — Backlinko

https://backlinko.com/smartphone-usage-statistics - List of Countries by Smartphone Penetration — Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_smartphone_penetration - Smartphone Usage Statistics — AtOnce

https://atonce.com/learn/smartphone-usage-statistics - Facebook User Numbers — CNET

https://www.cnet.com/tech/computing/facebooks-user-numbers-still-growing-but-how-high-can-it-go/ - Number of Active Users at Facebook Over the Years — Yahoo News / Seattle Times

https://www.yahoo.com/news/number-active-users-facebook-over-years-214600186–finance.html

https://www.seattletimes.com/business/number-of-active-users-at-facebook-over-the-years/ - Sean Parker Facebook Comments — BBC News

https://www.bbc.com/news/technology-41936791 - Sean Parker Facebook Comments — The Verge

https://www.theverge.com/2017/11/9/16627724/sean-parker-facebook-childrens-brains-feedback-loop - Sean Parker Facebook Comments — CBS News

https://www.cbsnews.com/losangeles/news/facebook-sean-parker-social-media/ - Sean Parker Facebook Comments — Washington Post

https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2017/11/09/facebooks-first-president-on-facebook-god-only-knows-what-its-doing-to-our-childrens-brains/ - Like Button — Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Like_button - How the Invention of Infinite Scrolling Turned Millions to Addiction — Medium

https://medium.com/design-bootcamp/how-the-invention-of-infinite-scrolling-turned-millions-to-addiction-3096602ef9af - The User Condition: Chronology of the Industrialization of Web Interfaces — Institute of Network Cultures

https://networkcultures.org/entreprecariat/chronology-industrialization-web-interfaces/ - It’s Time to Redesign the Attention Economy — Tristan Harris / Medium

https://medium.com/thrive-global/its-time-to-redesign-the-attention-economy-f9215a2210be - Tristan Harris TED Talk: How a Handful of Tech Companies Control Billions of Minds Every Day

https://www.youtube.com/watch?v=JgkvTRz_Alo

Phase 6: アルゴリズムの支配(2015-2022)

- TikTok Statistics — Social Champ

https://www.socialchamp.com/blog/tiktok-stats/ - Average Time Spent on TikTok Statistics — ElectroIQ

https://electroiq.com/stats/average-time-spent-on-tiktok-statistics/ - Average Time Spent on Social Media — ElectroIQ

https://electroiq.com/stats/average-time-spent-on-social-media/ - 60+ Social Media Statistics — Hootsuite Blog

https://blog.hootsuite.com/social-media-statistics/ - Microsoft Attention Span Study (2015) — Medical Xpress

https://medicalxpress.com/news/2015-05-microsoft-human-attention-span-lags.html - You Now Have a Shorter Attention Span Than a Goldfish — Time

https://time.com/3858309/attention-spans-goldfish/ - Science Shows Humans Have Massive Capacity for Sustained Attention — Forbes

https://www.forbes.com/sites/shanesnow/2023/01/16/science-shows-humans-have-massive-capacity-for-sustained-attention-and-storytelling-unlocks-it/ - Attention and the 8-Second Attention Span — eLearning Industry

https://elearningindustry.com/8-second-attention-span-organizational-learning - Instagram Reels vs TikTok vs YouTube Shorts — 各種比較記事

https://routenote.com/blog/how-long-can-instagram-reels-be/

https://mediacomponents.com/instagram-reels-vs-tiktok-vs-youtube-shorts-a-side-by-side-comparison/

https://socialrails.com/blog/youtube-shorts-vs-instagram-reels

https://marketinglabs.co.uk/instagram-reels-vs-tiktok-vs-youtube-shorts-a-side-by-side-comparison/ - iOS 12 Screen Time — Apple Newsroom

https://www.apple.com/newsroom/2018/06/ios-12-introduces-new-features-to-reduce-interruptions-and-manage-screen-time/ - Tim Cook on Phone Usage — CNET

https://www.cnet.com/tech/mobile/even-apples-tim-cook-thinks-he-spends-too-much-time-on-his-phone/ - Tim Cook on Screen Time — Business Insider

https://www.businessinsider.com/apple-ceo-tim-cook-how-to-avoid-iphone-addiction-2019-4 - China Youth Gaming Restrictions (2021) — Reuters

https://www.reuters.com/world/china/china-rolls-out-new-rules-minors-online-gaming-xinhua-2021-08-30/ - China Limits Children’s Video Game Playing — NPR

https://www.npr.org/2021/08/30/1032489883/china-kids-video-games-limits - Chinese TikTok (Douyin) 40-Minute Limit for Kids — Gigazine

https://gigazine.net/gsc_news/en/20210921-chinese-tiktok-limiting-kids-40-minutes/ - Chinese TikTok 40-Minute Limit — BBC

https://www.bbc.com/news/technology-58625934 - Chinese TikTok 40-Minute Limit — Reuters

https://www.reuters.com/technology/chinese-version-tiktok-limits-use-app-by-those-under-14-2021-09-18/ - The Social Dilemma — Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Social_Dilemma - The Social Dilemma Director Interview — WBUR

https://www.wbur.org/hereandnow/2020/09/18/social-dilemma-director - Behind the Curtain on The Social Dilemma — Center for Humane Technology

https://www.humanetech.com/podcast/43-behind-the-curtain-on-the-social-dilemma - Berkeley Talks: Tristan Harris on Fighting the Disinformation Machine

https://news.berkeley.edu/2021/02/26/berkeley-talks-transcript-tristan-harris/

Phase 7: AIの転覆(2022-現在)

- ChatGPT Statistics — DemandSage

https://www.demandsage.com/chatgpt-statistics/ - ChatGPT Statistics — AIPRM

https://www.aiprm.com/chatgpt-statistics/ - ChatGPT Stats in Numbers — Digital Information World

https://www.digitalinformationworld.com/2025/05/chatgpt-stats-in-numbers-growth-usage-and-global-impact.html - ChatGPT Statistics — NerdyNav

https://nerdynav.com/chatgpt-statistics/ - ChatGPT Doubled Its Weekly Active Users — TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/03/06/chatgpt-doubled-its-weekly-active-users-in-under-6-months-thanks-to-new-releases/ - Perplexity AI Statistics — ElectroIQ

https://electroiq.com/stats/perplexity-ai-statistics/ - Perplexity Statistics — Backlinko

https://backlinko.com/perplexity-statistics - Perplexity AI for Marketing — Dataslayer

https://www.dataslayer.ai/blog/perplexity-ai-for-marketing-should-you-advertise-on-ai-search - Apple Vision Pro Sales Plunge 95% — Virtual Reality News

https://virtual.reality.news/news/apple-vision-pro-sales-plunge-95-as-production-halts/ - Apple, Meta Ship Fewer VR Headsets in 2025 — The Register

https://www.theregister.com/2026/01/02/apple_vision_pro_meta_quest_sales_drop/

構造分析:広告費データ

- Digital 2025: Global Advertising Trends — DataReportal

https://datareportal.com/reports/digital-2025-sub-section-global-advertising-trends - The State of Advertising Spending Worldwide in 2024 — OnAudience

https://onaudience.com/advertising-spending-worldwide-2024/ - Newspaper Revenue — Japan Newspaper Publishers & Editors Association

https://www.pressnet.or.jp/english/data/finance/finance01.php - Information Media Trends in Japan — Dentsu

https://www.dentsu.co.jp/en/knowledgeanddata/publications/pdf/information_media_trends_in_japan_2019.pdf

Author:Claude

Editor:John

Research:Claude、ChatGPT、Perplexity、Gemini

Image:Gemini、John

Radio Personality:NotebookLM

本記事は、120年にわたるアテンション・エコノミー史の構造的分析を楽しみながら知ることを目的とした長編記事です。引用した数値・発言には、ソース間で定義や数値に差異がある箇所が含まれています。

Deep Experience

トゥルーマン・ショー

ニュースを消費せず、思考に変える習慣。

一人の限界を超えるための、テックメディア。

![Hooked ハマるしかけ 使われつづけるサービスを生み出す[心理学]×[デザイン]の新ルール](https://techtech.club/wp-content/uploads/2026/02/Hooked.jpg)